Netzhaut des Auges (Retina): Aufbau und Funktion

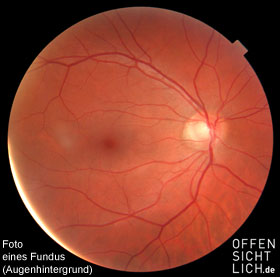

Netzhaut und feine Blutgefäße

Die Netzhaut (lat. Retina) wandelt Licht in Nervenimpulse um und sortiert die visuelle Information, ehe sie über den Sehnerv ins Gehirn weitergeleitet wird. Millionen von spezialisierten Zellen arbeiten auf engsten Raum zusammen. Neurophysiologen bezeichnen die Netzhaut auch als "Außenstelle des Gehirns". Neben den Sinneszellen, die durch Lichtphotonen aktiviert werden, enthält die Netzhaut weitere Zellschichten, die die visuellen Signale vielfältig strukturieren und verarbeiten, ehe sie über den Sehnerv ins Gehirn gelangen.

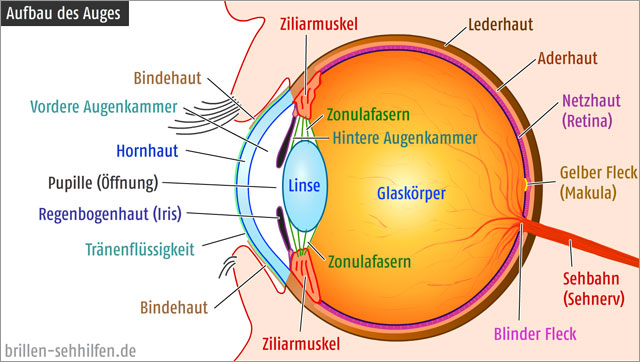

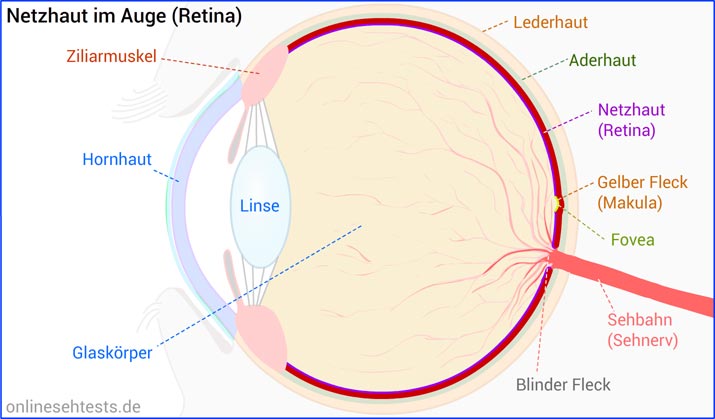

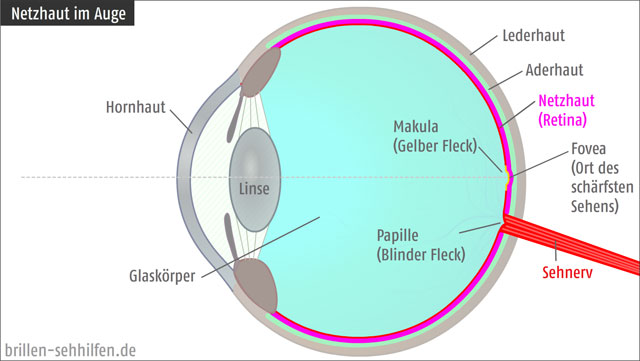

Wo befindet sich die Netzhaut?

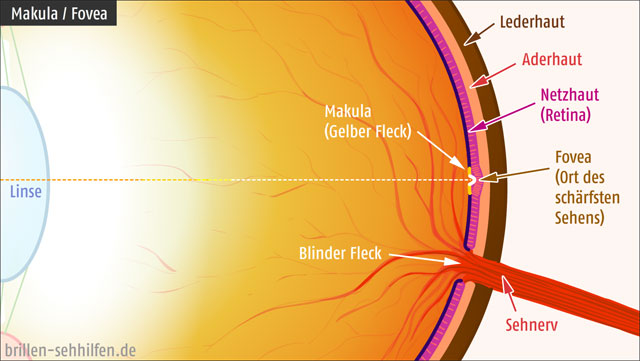

Die Netzhaut befindet sich auf der Innenseite des Auges. Sie ist zum einen über feine Blutgefäße, die sie versorgen, an der umgebenden Aderhaut fixiert und wird zugleich durch den Glaskörper an die Außenseite des Augapfels gedrückt. Im Zentrum (an der der Pupille gegenüberliegenden Seite) befindet sich die Makula (Gelber Fleck). Im Zentrum der Makula befindet sich die Fovea, der Ort des schärfsten Sehens.

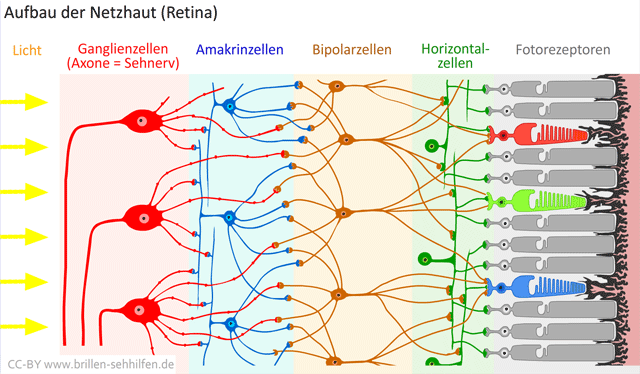

Aufbau der Netzhaut

Die Netzhaut besteht aus 6 Zellschichten, die jeweils verschiedene Funktionen haben. Die lichtaktiven Sinneszellen (Stäbchen und Zapfen) befinden sich nicht auf der lichtzugewandten Außenseite der Retina (wie man vermuten könnte), sondern sind auf der lichtabgewnadten Seite. Dort sind sie in das Retinales Pigmentepithel (RPE) eingelagert, einen dünnen Schicht, die überschüssiges Licht absorbiert und die Netzhaut von der Aderhaut trennt. Dem Licht zugewandt sind vier weiteren Schichten - sie dämpfen quasi die die fotoaktiven Bereiche und schützen die Sinneszellen vor Überreizung.

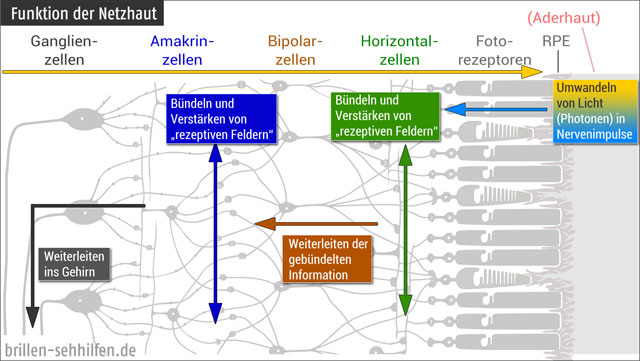

Die Reihenfolge der Zellschichten verläuft aus Sicht des Lichtes umgekehrt zu ihren Funktionen.

- Ganglienzellen (leiten Nervenimpulse ans Gehirn), ca. 1 Millionen pro Auge

- Amakrinzellen (Verarbeiten Informationen der Bipolar und Horizontalzellen)

- Bipolarzellen (Verstärken und bündeln Informationen der Horizontalzellen und Fotorezeptoren)

- Horizontalzellen (Verstärken und bündeln Informationen der Fotorezeptoren)

- Fotorezeptoren (wandeln Lichtfotonen in Nervenimpulse um), ca. 126 Millionen pro Auge

- Retinales Pigmentepithel (RPE): Absorbieren von überschüssigem Licht, Abgrenzung der Fotorezeptoren von der stark durchbluteten Aderhaut.

Funktion der Netzhaut (Retina)

Kurzform: Die von den Dingen reflektierte Lichtinformationen werden von den Sinneszellen (Fotorezeptoren) in elektrische Impulse umgewandelt, die von den Nervenzellen des Gehirns verarbeitet werden können. In den weiteren Schichten der Retina werden diese Einzelinformationen verstärkt, gebündelt, mit anderen verglichen und in sog. rezeptive Felder gruppiert. Diese vorverarbeiteten Informationen werden dann über die Ganglienenzellen, deren Axone in den Sehnerv münden, ins Gehirn weitergeleitet.

Die einzelnen Zellschichten der Netzhaut haben jeweils spezifische Funktionen.

- Das Retinales Pigmentepithel (RPE), eine dunkel, gefleckte Zellschicht, bestehend aus durch Melanin schwarz gefärbte Melanosomen. Es absorbiert überschüssiges Licht und wirkt somit als Lichtfilter. Das RPE verhindert somit störende Lichtreflexe innerhalb des Auges. Desweiteren grenzt es die Netzhaut von der stark durchbluteten Aderhaut ab.

- Die Photorezeptoren (Stäbchen und Zapfen) wandeln Lichtphotonen in Nervenimpulse um. Eine menschliche Netzhaut enthält etwa 126 Millionen Fotorezeptoren.

- Die Horizontalzellen bündeln zunächst die Informationen einzelner Photorezeptoren und verstärken sie.

- Die Bipolarzellen verstärken und bündeln Informationen der Horizontalzellen und vergleichen sie gg. mit denen einzelner Fotorezeptoren.

- Die Amakrinzellen verarbeiten Informationen der Bipolar, indem sie gruppiert und verglichen werden.

- Das Zusammenwirken der drei Schichten kann man auch in Form sog. "Rezeptiver Felder" beschreiben. Jeweils eine bestimmte Gruppe von Photrezeptoren wird dabei gebündelt und deren Information verstärkt (oder eben ignoriert). Aufgrund dieser Verarbeitungsweise kann es zu "Funktionsstörungen" kommen, die wir als "optische Täuschungen" bezeichnen.

- Die Ganglienzellen sammeln diese vorverarbeiteten Informationen und leiten sie über ihre sehr langen Nervenbahnen (Axone) in den Sehnerv bzw. ins Gehirn weiter. Ein menschliches Auge hat rund 1 Millionen Ganglienzellen.

Funktion der Photorezeptoren

Die Photorezeptoren können Licht in Nervenimpulse umwandeln. Licht besteht aus Photonen, die sich auf einer wellenförmigen Bahn mit einer bestimmten Frequenz bewegen. Die Oberfläche eines reflektierenden Gegenstandes entscheidet über die Frequenz (also die Entfernung von einem Scheitelpunkt der Welle zum nächsten).

Die Photorezeptoren der Netzhaut enthalten ein sog. Retinal, eine chemische Struktur, die ihr räumliches Gebilde verändert, wenn es von einem Photon getroffen wird. Diese Veränderung wird dann über eine sehr komplexen Prozess verstärkt (sog. Erregungskaskade). Wenn ein weiteres Photon auf ein Retinal dieser Zelle trifft (jede Sinneszelle enthält hunderte davon), verstärkt das nochmals den Impuls. Am Ende der Zelle befindet sich die sog. Synapse, der Übergang zu einer nachfolgenden Zelle. Ist das Signal stark genug, springt es über und wandert auf der nächsten Zelle weiter. Die Lichtinformation ist damit quasi "im System angekommen".

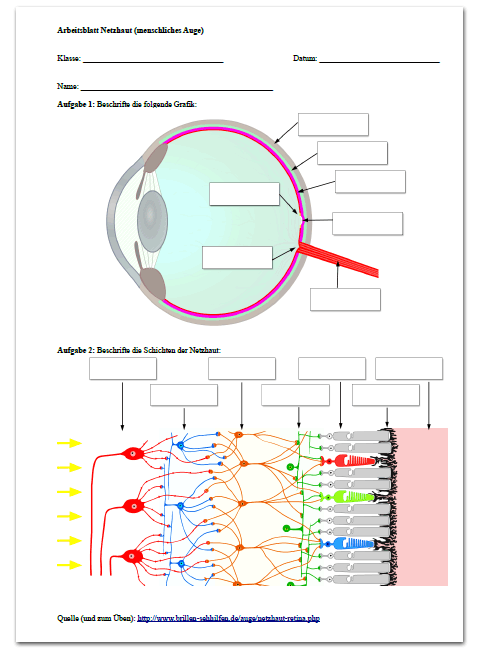

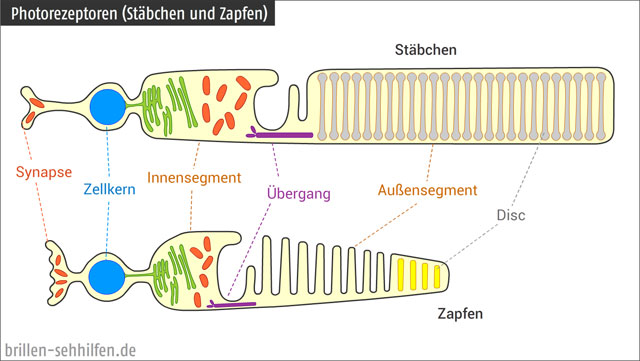

Es gibt zwei Arten von Photorezeptoren:

- Stäbchen (für Hell-Dunkel-Sehen)

- Zapfen (für Farben-Sehen)

Ihr Aufbau ist ähnlich: beide bestehen aus einem "Innensegment" mit der abgehenden Synapse (Nervenzellen-Verbindung), dem Zellkern (Blau) sowie den für den Stoffwechsel erforderlichen Organellen. An dieses Innensegment ist jeweils ein Außensegement angehängt.

Orange dargestellt sind die Mitochondrien, die "Kraftwerke der Zelle". Sie wandeln Sauerstoff, der über das Blut in die Zellen gelangt, in energiereiche Moleküle um. Auf der Oberfläche des grün dargestellten rauen Endoplasmatischen Retikulums (ER) befinden sich die Ribosomen. In ihnen werden mithilfe von RNA (quasi eine Blaupause der Erbinformationen (DNA) aus dem Zellkern) wichtige Proteine gebildet. Der Übergang, das Verbindungscilium, ist violett gefärbt. In dem Stäbchen sind die Disks grau dargestellt - weil sie quasi nur im Dämmerungssehen aktiv werden und keine Farbinformationen weiterleiten. Im Zapfen sind die Disks gelb dargestellt. Diese Disks enthaltene spezielle Opsine, die bei bestimmten Wellenlängen besonders angeregt werden (Man unterscheidet daher Zapfen für blau, grün und rot, siehe unten). [Hinweis: Die Farben in der Grafik haben nichts mit einem "realistischen", mikroskopischen Bild zu tun, sondern dienen lediglich der Unterscheidung.]

Stäbchen (Hell-Dunkel-Sehen)

Bei den Stäbchen ähnelt dieses einem relativ langen Zylinder. Darin sind sog. "Discs" aufgestapelt, so ähnlich wie Geldmünzen. In der Membran (Hülle) dieser Discs befindet sich ein bestimmtes Eiweiß-Molekül, das sog. Rhodopsin ("Sehpurpur"). Das besondere am Rhodopsin: es enthält eine Struktur (sog. Retinal), dass durch ein Lichtphoton seine räumliche Struktur verändern. Wenn das geschieht, beginnt eine sog. Erregungskaskade, bei der das Signal verstärkt wird, bis es schließlich als Nervenimpuls an der Nervenmembran entlangläuft.

Die Stäbchen sind sehr empfindlich (sehr viele Opsin-Moleküle), daher sind sie vor allem bei geringer Lichtstrahlung aktiv. Denn bei Dämmerung oder Nachts sind - im Vergleich zum Tageslicht - nur ein Bruchteil der Photonen unterwegs. Beim Tageslicht sind die Stäbchen "überfordert" und stellen daher die Arbeit ein.

Manchmal wird als Funktion der Stäbchen auch "Hell-Dunkel-Sehen" bezeichnet, was aber insofern nicht korrekt ist, weil "dunkel" gar nicht gesehen wird. Erst im Gehirn wird aufgrund fehlender Lichtinformation der Eindruck "dunkel" ergänzt. Bei Tageslicht sind die Stäbchen überfordert und arbeiten daher gar nicht - zu uneffektiv: sie würden permanent aktiviert und Unmengen Energie verbrauchen. Erst bei Dämmerung bzw. bei wenig Licht werden sie aktiv.

Zapfen (Farben-Sehen)

Die Zapfen haben, wie der Name schon sagt, eine etwas andere Form. Ihr Außensegment ist deutlich kürzer und konisch zulaufend, wie bei einem Trichter. Die Zapfen sind deutlich unempfindlicher, weil es tagsüber Millionen mal mehr Licht gibt als Nachts.

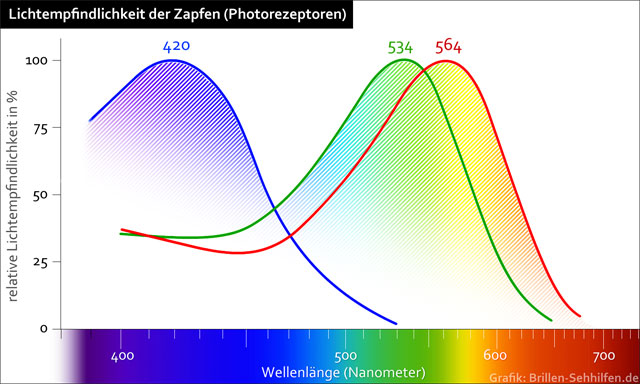

Es gibt drei unterschiedliche Zapfentypen, deren Opsin-Molekül auf Licht unterschiedlicher Wellenlängen anspringt.

- Blau-Zapfen, die bei Licht mit 420 Nanometer am stärksten reagieren

- Grün-Zapfen, die bei Licht mit 534 Nanometer am stärksten reagieren

- Rot-Zapfen, die bei Licht mit 564 Nanometer am stärksten reagieren

Die Anzahl der Zapfen ist unterschiedlich:

- Rot-Zapfen ca. 46%

- Grün-Zapfen ca. 46%

- Blau-Zapfen ca. 8%

Das liegt vor allem daran, dass die Blauzapfen im Gelben Fleck (Makula) kaum vorhanden sind. Das ist die Region im Zentrum der Lichtachse (gegenüber der Augenlinse), wo die Zapfen besonders dicht gedrängt stehen, um eine hohes Auflösungsvermögen zu erzielen.

Wenn Menschen keine Zapfen für rotes Licht haben bzw. das entsprechende Retinal nicht richtig funktioniert, können sie Rot als Farbe nicht sehen. Bei Grün ist es ebenso. So kommt die weit verbreitete Rot-Grün-Schwäche zustande. Siehe dazu: Rot-Grün-Brille von Pilestone.

Da die Zapfen nachts nicht funktionieren, können wir im Dunkeln keine Farben erkennen.

Sehen /visuelle Wahrnehmung

Etwa 80 Prozent dessen, was wir über die "Welt um uns herum" wissen (bzw. zu wissen glauben), basiert auf der visuellen Wahrnehmung. Allerdings ist Sehen physiologisch betrachtet ungeheuer aufwendig und verbraucht viel Energie. "Insgesamt sind etwa 60% der Großhirnrinde an der Wahrnehmung, Interpretation und Reaktion auf visuelle Reize beteiligt." (Prof. Dr. Klagenfurter, Quelle). Um möglichst effektiv zu arbeiten, wird die ungeheuer komplexe Lichtinformation, die sekündlich auf unsere Augen einströmt, sehr effektiv vorverarbeitet, ehe sie über das Nadelör "Sehnerv" ins Gehirn weitergeleitet wird. Die Netzhaut ist genau dafür spezialisiert, nur das weiterzuleiten, was für das Gehirn - bzw. für den Menschen - wichtig ist.

Unser Gehirn spricht quasi eine eigene Sprache - die der Nervenimpulse. Das sind elektrische Signale, die an Nervenfasern entlangwandern. Sinneszellen sind in der Lage, Informationen "aus anderen Sprachen" in Nervenimpulse umzuwandeln:

- Licht (Sehen)

- Schallwellen (Hören)

- Druck (Fühlen, Tastsinn)

- Chemischen Substanzen (Riechen, Schmecken)

Rezeptive Felder

Ein menschliches Auge besteht aus rund 126 Millionen Fotorezeptoren. Wenn an einem normalen Tag jede visuelle Veränderung in diesen 126 Millionen Zellen ans Gehirn weitergeleitet würde, dann würde uns im übertragenen Sinne der Kopf platzen. Daher werden die Informationen aus den Fotorezeptoren zunächst vorverarbeitet. Eine bestimmte Anzahl von Fotorezeptoren ist dabei jeweils mit einer sog. Horizontalzelle verbunden. Diese sehr komplexen Verknüpfungen überlappen und bündeln die Informationen in der Breite.

Daran anschließend werden die vorsortierten Impulse an die Bipolarzellen und Amakrinzellen weitergeleitet, die wiederum die visuelle Information weiter bündeln und sortieren. Diese Bündelung und Sortierung bezeichnet man auch als Rezeptive Felder: es handelt sich jeweils um eine bestimmte Zone der Netzhaut (je einige zehn- bis hunderttausend Fotorezeptoren), die quasi die Quintessenz der visuellen Information enthält.

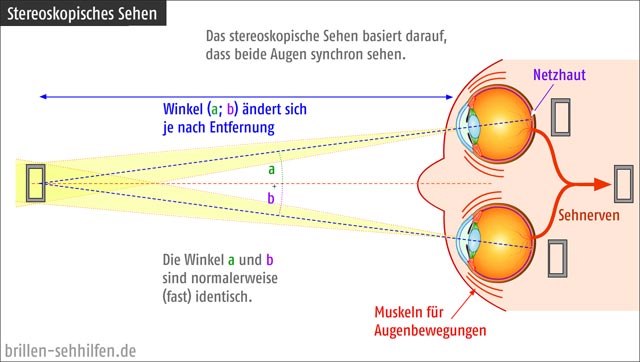

Ganglienzellen und Sehnerv

Diese visuelle Quintessenz wird dann über die Ganglienzellen ins Gehirn weitergeleitet. Sie bilden somit den Sehnerv (Nervus opticus). Die Ganglienenzellen haben einen sehr langen Zellarm, der bis ins Gehirn bzw. das Chiasma reicht (den Kreuzungspunkt im Gehirn, wo die Informationen aus linkem und rechtem Auge abgeglichen werden, siehe stereoskopisches Sehen).

Gelber Fleck (Makula)

Wenn man sich einen Lichtstrahl als gerade Linie vorstellt, der mittig in das Auge eindringt, dann sitzt auf der Augenrückseite auf der Netzhaut der sog. Gelbe Fleck, auch Makula genannt. In dieser Region sitzen die Fotorezeptoren besonders dicht gedrängt, daher verlaufen dort auch keine feinen Blutadern. Wenn man die Netzhaut von außen betrachtet, ist an sie an dieser Stelle nicht rot, sondern gelb - daher der Name Gelber Fleck.

Fovea - Ort des schärfsten Sehens

Im Zentrum der Makula befindet sich eine kleine Einbuchtung, die sog. Fovea. In dieser Region befinden sich ausschließlich Zapfen (ca. 60.000 Stück). Die hohe Dichte an Fotorezeptoren bewirkt ein besonders gutes Auflösungsvermögen. Die Fovea in der Makula ist daher die Region des schärfsten Sehens. Nur diejenige Lichtinformation, die vom dioptrischen Apparat (vor allem Hornhaut und Augenlinse) hierhin projiziert wird, wird auch als scharf erkannt.

Da die Fovea nur aus Zapfen besteht (überwiegend Rot- und Grün-Zapfen), kann man im Dämmerlicht oder bei abgedunkelten Lichtverhältnissen nicht mehr so scharf sehen. Das macht sich besonders beim Lesen bemerkbar. Gerade Menschen ab dem 25. Lebensjahr, bei denen sich langsam eine Alterssichtigkeit bemerkbar macht, sollten beim Lesen für ausreichend gutes Licht sorgen.

Blinder Fleck

Die Nervenenden der ca. 1 Millionen Ganglienzellen müssen an einer Stelle die Netzhaut verlassen und als Sehnerv in das Gehirn führen. Diese Stelle liegt etwas unterhalb der Makula und etwas nach innen (zur Nase hin) versetzt. Sie wird als Blinder Fleck bezeichnet, weil sich dort keine Fotorezeptoren befinden - folglich kann man alles, was in diese Region projiziert wird, nicht sehen.

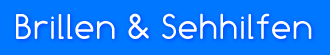

Arbeitsblätter "Netzhaut" für den Unterricht (kostenlos)

Für Lehrer und Schüler/innen: Die folgenden Arbeitsblätter können kostenlos heruntergeladen und im Unterricht verwendet werden. CreativeCommons Lizenz: CC-BY-SA (darf kostenlos geteilt und heruntergeladen werden, insbesondere für schulische Zwecke. Bei Benutzung auf einer Website ist eine Quellenangabe erwünscht.)

1. Arbeitsblatt "Netzhaut: Aufbau"

Download Arbeitsblatt "Netzhaut: Aufbau" (PDF, ca. 200 kb)

2. Arbeitsblatt "Netzhaut, Photorezeptoren"

Download Arbeitsblatt "Netzhaut, Photorezeptoren" (PDF, ca. 160 kb)

Wer die Grafiken einzeln herunterladen möchte, bitte schön:

- Netzhaut Auge (Grafik für Arbeitsblatt, PNG, ca. 60 kb)

- Netzhaut Aufbau / Schichten (Grafik für Arbeitsblatt, ca. 90 kb)

- Netzhaut Photorezeptoren, Stäbchen und Zapfen (Grafik für Arbeitsblatt, ca. 60 kb)

- Netzhaut Zapfen, Lichtempfindlichkeit (Grafik für Arbeitsblatt, ca. 40 kb)

Zusammenfassung Netzhaut / Retina

Die Netzhaut liegt an der Augeninnenseite und besteht aus 5 Schichten. In der äußeren Schicht werden Lichtinformationen in Nervenimpulse umgewandelt. In den folgenden drei Schichten werden die Informationen der ca. 126 Millionen Photorezeptoren gebündelt und sortiert, ehe sie über die Ganglienzellen als Sehnerv ins Gehirn geleitet werden.